|

|

LES CONSEILS DU CLEMI

|

Intéresser son lecteur et l'informer

Ces conseils aux journalistes juniors des collèges et lycées

un petit guide du rédacteur. Ils abordent les principaux

genres journalistiques et les étapes de rédaction d'un

article.

Vos contacts: Pascal Famery et Carole Hourt

|

|

Intéresser,

capter et retenir l’attention de ses lecteurs est le credo de tout journaliste

: lire demande un effort. Pour réussir, il dispose de techniques

précises. Mais il ne suffit pas d’écrire de bons papiers

pour être lu. Il faut savoir « mettre en scène »

les textes produits. Une page de journal n’est pas une suite de textes

juxtaposés au petit bonheur la chance, elle a une unité.

Nous vous proposons donc quelques conseils pour mieux réaliser

vos travaux. Toutefois avant de vous lancer dans l’aventure, ouvrez des

journaux, regardez leur composition, leur structure, tout ce qui attire

le regard. Certains vous séduiront d’autres vous rebuteront...

… Alors au moment de votre réunion de rédaction pensez

à vos futurs lecteurs. C’est là que tout se décidera

:

– choix des articles et de la maquette,

– choix des traitements et de l’iconographie.

Une fois les tâches réparties, imprégnez-vous

des quelques recommandations qui suivent, et n’hésitez pas, vous

êtes des journalistes.

|

|

|

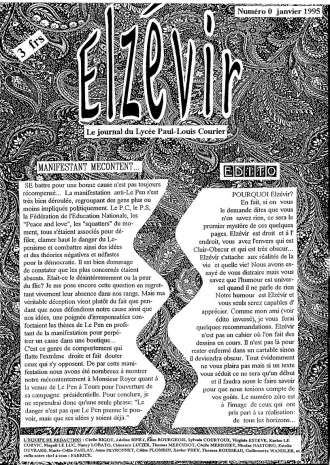

D’abord, vous achetez un journal. Plusieurs journaux.

Feuilletez-les : ils sont bien différents les uns des autres.

Leur format, leur style, leurs titres ou leurs photos : tout diffère.

Une seule chose leur est commune : ils ont chacun une personnalité,

une unité de ton et une cohérence qui leur sont propres.

Voyez ce titre, à la une. Mesurez son étendue et sa

portée. Regardez ici la place que tiennent les photos. Tiens !

là, il n’y en a aucune. Appréciez la fantaisie de cette mise

en page. Et l’austérité de celle-ci, brrrr ! Suivez la rubrique

gastronomique, au fil des jours (aucun risque de grossir). Souriez à

la lecture de ce surtitre, tout plein d’humour.

Evaluez la surface de pub. C’est le nerf de la guerre. Vous le savez

bien.

Examinez « à la loupe » les bons ou les mauvais

caractères. Offrez-vous une brochette de brèves le long

de ce gros article qui vous fait peur. Cherchez comment l’information,

au bout du compte, est « habillée ». Dénombrez

les colonnes, les lignes, les mots, les signes... Démontez tout. Et

amusez-vous à remonter la une vous-mêmes. Vous verrez bien.

Vous y voyez plus clair, beaucoup plus clair, jetez-vous à l’eau

: le prochain journal, c’est le vôtre !

|

|

Utilisez toute la palette des genres

|

|

Le genre journalistique est lié au moyen

dont l’information est collectée et à son mode d’écriture

ou de réalisation. Voici les principaux genres.

La brève répond en un minimum de mots aux questions

essentielles : qui ? quoi ? quand ? où ? éventuellement :

comment ? et pourquoi ? C’est une information sans titre sur un fait d’actualité.

Une brève est rarement seule, mais présentée dans

un ensemble de brèves.

La brève répond en un minimum de mots aux questions

essentielles : qui ? quoi ? quand ? où ? éventuellement :

comment ? et pourquoi ? C’est une information sans titre sur un fait d’actualité.

Une brève est rarement seule, mais présentée dans

un ensemble de brèves.

Le reportage constitue le genre journalistique par excellence.

Il s’agit de rapporter des informations collectées au plus près

de l’événement, dans le temps comme dans l’espace. Le reporter

(francisé aujoud’hui en reporteur) doit s’imprégner au maximum

d’un sujet : il est dans l’événement, faisant jouer tous

ses sens perceptifs. Son mode d’écriture sera donc très descriptif,

utilisant un vocabulaire coloré, qui donne à voir au lecteur.

Celui-ci doit avoir l’impression « d’y être ».

Le reportage constitue le genre journalistique par excellence.

Il s’agit de rapporter des informations collectées au plus près

de l’événement, dans le temps comme dans l’espace. Le reporter

(francisé aujoud’hui en reporteur) doit s’imprégner au maximum

d’un sujet : il est dans l’événement, faisant jouer tous

ses sens perceptifs. Son mode d’écriture sera donc très descriptif,

utilisant un vocabulaire coloré, qui donne à voir au lecteur.

Celui-ci doit avoir l’impression « d’y être ».

L’interview consiste à interroger quelqu’un de représentatif

d’un sujet, ou tout au moins quelqu’un dont les propos sont censés

être significatifs. Ce genre est très approprié au

souci de vulgariser car il fait appel au langage parlé et à

la spontanéité. Il est donc explicatif et donne à

entendre.

L’interview consiste à interroger quelqu’un de représentatif

d’un sujet, ou tout au moins quelqu’un dont les propos sont censés

être significatifs. Ce genre est très approprié au

souci de vulgariser car il fait appel au langage parlé et à

la spontanéité. Il est donc explicatif et donne à

entendre.

Le compte rendu résume un fait – spectacle, ouvrage ou

audience de tribunal, par exemple. Le journaliste rend compte sous la forme

d’un récit, dans un style synthétique, il donne à comprendre.

Le compte rendu résume un fait – spectacle, ouvrage ou

audience de tribunal, par exemple. Le journaliste rend compte sous la forme

d’un récit, dans un style synthétique, il donne à comprendre.

L’enquête recourt à ces trois genres. C’est plutôt

l’artillerie lourde, elle vise à cerner un sujet de manière

approfondie, à faire le point sur une question. Voir, entendre,

comprendre.

L’enquête recourt à ces trois genres. C’est plutôt

l’artillerie lourde, elle vise à cerner un sujet de manière

approfondie, à faire le point sur une question. Voir, entendre,

comprendre.

Le billet est un article d’humeur, qui se veut souvent d’humour.

Genre périlleux par excellence, il mélange légèreté

et gravité, dans un style elliptique. Il interroge en donnant à

réfléchir.

Le billet est un article d’humeur, qui se veut souvent d’humour.

Genre périlleux par excellence, il mélange légèreté

et gravité, dans un style elliptique. Il interroge en donnant à

réfléchir.

L’éditorial donne le point de vue de l’éditeur

et même celui du journal ; on dit donc qu’il engage la rédaction.

C’est l’écrit plutôt officiel, parfois pompeux, qui donne

à penser en tirant plutôt vers l’avenir.

L’éditorial donne le point de vue de l’éditeur

et même celui du journal ; on dit donc qu’il engage la rédaction.

C’est l’écrit plutôt officiel, parfois pompeux, qui donne

à penser en tirant plutôt vers l’avenir.

|

Sélectionnez l'information

|

|

|

Quel que soit le genre de l’article qu’on choisit d’écrire, il

faudra prévoir un temps pour rassembler des documents, rechercher

des sources, recueillir les informations qu’on rédigera.

Avant de se lancer dans l’article, déterminer un angle

(exemple : si je veux faire un article sur une radio locale, je peux

retenir l’organisation de la station ou le portrait du rédacteur

en chef ou l’histoire de cette radio, ou plusieurs de ces angles traités

dans des papiers séparés).

Pour un reportage, se documenter auparavant sur le sujet choisi,

prendre quelques rendez-vous par téléphone (mais pas trop

!) pour inclure une ou des interviews.

Pour une interview : bien choisir l’interviewé, préparer

quelques questions mais se laisser guider par l’évolution de l’entretien.

Emporter un magnéto mais veiller à ne pas enregistrer trop

de choses.Limiter le temps de l’interview. Se munir surtout d’un carnet

pour prendre des notes bien organisées. Ouvrir ses yeux, ses oreilles

et sa mémoire, et noter les détails qui rendront vivantes

les situations (un silence qui s’établit, la grimace d’un interlocuteur,

la qualité de l’atmosphère dans une réunion, etc.).

Penser toujours à l’article qu’on va écrire : se concentrer

sur l’information dont on a besoin et laisser de côté ce

qui n’est pas dans l’angle choisi.

Ne pas remettre à plus tard la rédaction de l’article

et utiliser sa mémoire encore toute chaude !

|

|

|

Accrocher et intéresser le lecteur est

un art. Il s’apprend. Il utilise quelques ficelles bien utiles à

connaître.

Toujours se souvenir du public auquel on s’adresse : Quels thèmes

peuvent l’intéresser ? Comment les aborder ? De quelles informations

dispose-t-il déjà sur le sujet ?…

Toujours se souvenir du public auquel on s’adresse : Quels thèmes

peuvent l’intéresser ? Comment les aborder ? De quelles informations

dispose-t-il déjà sur le sujet ?…

Avant

de rédiger, bien définir le « message essentiel »

de l’article : après avoir réuni toutes les données

nécessaires, on doit pouvoir écrire en quelques mots l’idée

fondamentale que l’on veut communiquer. Ce message doit arriver rapidement

dans l’article. Eviter d’introduire longuement le sujet. Penser au lecteur

qui risque de se lasser.

Avant

de rédiger, bien définir le « message essentiel »

de l’article : après avoir réuni toutes les données

nécessaires, on doit pouvoir écrire en quelques mots l’idée

fondamentale que l’on veut communiquer. Ce message doit arriver rapidement

dans l’article. Eviter d’introduire longuement le sujet. Penser au lecteur

qui risque de se lasser.

Trouver un fil conducteur : Il structure l’article, évite

les répétitions, fournit un plan.

Trouver un fil conducteur : Il structure l’article, évite

les répétitions, fournit un plan.

Dans les journaux, souvent, le plus important est placé au

début (qui ? où ? quand ? pourquoi ? comment ?). Puis viennent

des développements successifs qui précisent l’information

par ordre d’intérêt décroissant.

Être vivant

Être vivant

• ne pas hésiter à intercaler

dans le corps de l’article de courts extraits d’interviews ou d’opinions

en style direct,

• privilégier le présent,

• originalité et humour sont des ingrédients précieux.

Être clair et concis

Être clair et concis

• expliquer les sigles utilisés,

• présenter, même brièvement, les personnes interviewées

ou citées,

• faire des phrases courtes,

• travailler la densité ; pas de tournures inutiles du genre

« il convient également de souligner », « notons

encore »…

SOIGNER SIX POINTS IMPORTANTS :

Le titre : Important car il donne envie de

lire l’article. Il peut être plutôt incitatif (titre amusant

ou bizarre qui renseigne peu sur le contenu de l’article) ou plutôt

informatif (beaucoup de renseignements sur l’essentiel de l’information

traitée dans l’article). Il peut être précisé

ou renforcé par un surtitre et un sous-titre. C’est souvent plus

facile à plusieurs, une fois l’article rédigé.

Le titre : Important car il donne envie de

lire l’article. Il peut être plutôt incitatif (titre amusant

ou bizarre qui renseigne peu sur le contenu de l’article) ou plutôt

informatif (beaucoup de renseignements sur l’essentiel de l’information

traitée dans l’article). Il peut être précisé

ou renforcé par un surtitre et un sous-titre. C’est souvent plus

facile à plusieurs, une fois l’article rédigé.

Le chapeau : Quelques lignes de texte. Elles

résument l’essentiel de l’information et incitent à lire

le reste.

Le chapeau : Quelques lignes de texte. Elles

résument l’essentiel de l’information et incitent à lire

le reste.

L’attaque : C’est la première phrase de l’article

proprement dit. Souvent une phrase bien travaillée, parfois un ou

quelques mots. Il faut débuter sans hésiter : originale,

brève et rythmée, l’attaque accroche le lecteur.

L’attaque : C’est la première phrase de l’article

proprement dit. Souvent une phrase bien travaillée, parfois un ou

quelques mots. Il faut débuter sans hésiter : originale,

brève et rythmée, l’attaque accroche le lecteur.

Les intertitres : Quelques mots qui jalonnent

le texte de l’article toutes les trente à quarante lignes. Ils

sont souvent tirés du texte.

Les intertitres : Quelques mots qui jalonnent

le texte de l’article toutes les trente à quarante lignes. Ils

sont souvent tirés du texte.

La chute : C’est la dernière phrase de l’article.

Souvent une phrase courte et travaillée, comme l’attaque. Importante

car c’est l’impression finale que le lecteur garde de l’article : au bout

du compte, quel sentiment veut-on lui laisser ?

La chute : C’est la dernière phrase de l’article.

Souvent une phrase courte et travaillée, comme l’attaque. Importante

car c’est l’impression finale que le lecteur garde de l’article : au bout

du compte, quel sentiment veut-on lui laisser ?

Les légendes et les sources : À ne

pas oublier si vous proposez des photos ou dessins.

Les légendes et les sources : À ne

pas oublier si vous proposez des photos ou dessins.

|

Mettre en page...

... c'est faire respirer votre journal

|

|

La page est une image (par forcément sage),

et votre mise en page, belle et attrayante, incitera le lecteur à

plonger, sans hésiter, dans le vif du sujet : l’information.

La mise en page tient à la fois de l’art et de la technique.

Elle doit allier, en un même mouvement, trois qualités de

base :

La lisibilité :

La lisibilité :

– ne pas entasser le maximum de choses dans

le minimum de place;

– faire attention à l’espace vide autour du texte (les blancs)

on « aère »...;

– éviter une trop grande masse de texte d’un bloc;

– couper le texte par des intertitres, des alinéas...;

– hiérarchiser l’information et placer les articles, selon

l’importance qu’on leur accorde, dans la page et dans le journal;

– ne pas jongler avec les polices de caractères (monotonie

ou trop grande diversité).

L’équilibre :

L’équilibre :

– éviter la juxtaposition gratuite

des textes à l’intérieur d’une même page;

– adapter le titre à l’article qu’il introduit (grosseur,

genre...);

– choisir avec soin l’emplacement d’une photo, d’une illustration

(sans les multiplier...);

– éviter les symétries faciles (horizontales, verticales...);

– veiller à harmoniser la force de corps (grosseur du caractère)

et la justification (largeur de la colonne).

L’unité :

L’unité :

– organiser l’ensemble d’une page, comme l’ensemble

du journal, pour avoir un tout ordonné et cohérent;

– choisir d’utiliser le même « ton », le même

style, dans la présentation, le titrage...;

– le tout doit être un juste équilibre entre visuel

et rédactionnel.

|

|

|

• Faire

son journal au lycée et au collège, par

Odile Chenevez, Pascal Famery et le Clemi, Victoire éditions,

nouvelle édition 2005. Un guide pratique et concret pour les jeunes qui se lancent

dans l'aventure du journal.

• Journaux scolaires et lycéens de Jacques

Gonnet.- Éd. Retz. Pour ceux qui veulent tout savoir

sur l’histoire et le contenu des journaux scolaires.

|

|

|